高く青い夏空。その空色よりも、私たち日本人のこころにピタリとくる青に魅入られた人がいます。

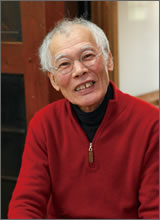

豊かな自然に囲まれた京都美山町、山あいのかやぶき集落で藍染めに向き合う、新道弘之さんです。もともと工房を構えていた京都市内からこの地に移ったのは、「美山には清流が残り、冬には薪ストーブを使う方が多いため、染液づくりに欠かせない灰汁(あく)の確保も容易」だからだといいます。

新道さんは学生時代に藍染めに魅了されました。独りで滋賀県の紺屋に通い詰め、文献や世界各国の藍染めに技法を学びながら、奥深い藍の世界を切り拓いた苦労人。世界各国で作品を披露する作家としても活躍されていましたが、現在は世界でただ一人だけの“技法”を生み出し、藍染めの魅力を突き詰める職人。その技は、ピンと張り詰めた布に細かな皺(しわ)を一つ一つ作り出し染める画期的な『シンディコ絞り』。布地の柔らかな白と、穏やかな藍色が縦に走る“自然なるリズムが生み出すストライプ”です。

「この染めを生み出すための道具も、すべて試行錯誤の末の産物です。このドラム(写真参照)も、西陣織の織機のメカニズムからアイデアをいただいたものです。藍染めは古くから日常生活に根付いた布きれで、私にはその柄、模様が、西洋で言うところのテキスタイルに思える。そう見ると、とても面白いですよ」。

実は新道さんは、工房の二階に自身が世界各国から収集してきた藍染めを展示する『ちいさな藍美術館』の館長でもあります。「七十歳になりましたが、まだまだ藍染めが楽しい。世界中の美しい藍染めをもっと見てもらいたいし、若い藍染め作家も紹介していきたい」と藍への愛情がますます募っているご様子です。

真夏の避暑のドライブがてら、美山までお運びの際は、ぜひ『ちいさな藍美術館』まで。涼しげなシンディコ絞りの販売もされています。 |

|

藍染めに惹かれて半世紀。工房の二階には期間ごとに、新道さんのコレクションから「世界中を旅して収集した、一点一点思い入れの深いものだけを展示しています」。

|