|

鈴虫、コオロギが鳴くころになれば、秋の夜長。現代の京都は24時間ずぅーっと眠ることのない大都会ですが、平安王朝の時代も、都人たちは意外に夜更かしだったとか。ことに人々が夜明かしをしたというのが、六十日ごとに巡ってくる「庚申(こうしん)」の夜です。

「中国から伝わった道教という自然崇拝のおしえに、人の体には三匹の悪い虫が住んでいて、庚申の日の夜、人が寝てしまうと天へ昇って、天帝に人の悪い所を告げ口して寿命を縮めさせたという言い伝えがあります。それで、庚申の夜、人々は眠らずに夜明かしをしました。やがて、この土俗信仰が仏教の行事にとなり、護摩が焚かれたり、人々がともに祈るようになったのであろうと想います」。

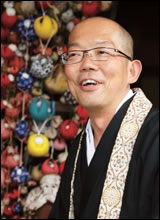

そう語るのは、八坂庚申堂のご住職・奥村真永師。御本尊の青面金剛(しょうめんこんごう)の由来、いにしえの京に栄えた技術者集団「秦氏(はたし)」の話など、庚申堂にまつわるご住職のお話は多岐にわたり、なるほどッ!

昔の人々も庚申の夜の長い時間を、お坊さんのお話を聴いてすごしたのか…と納得します。

ところで、庚申堂の境内に数えきれないほど居るのが、お猿です。

「見ザル・聞かザル・言わザルの三猿は、仏教より古く、エジプトにもあったようです。処世術を説いたものでしょう、心を動かすものに近づかないようにという」。動かすまいと思っていても、ついつい動いてしまうのが心。その戒めとなるのが、お守りの「くくり猿」です。

「煩悩というのは、人間にとってエネルギーにもなるんですが、良い状態にコントロールをしなければいけません。お猿をクサリにつなぐように、しっかり煩悩をつないでいなさいということなんですよ」。

意馬心猿という言葉があるように、油断できないのが、お猿のようにじっとしていない“心”。思い当たる方は、庚申の夜を徹して行われる「庚申待ち」へ。今秋の庚申の日は、9月12日と納め庚申の11月11日です。

|

|

境内で購入できる「くくり猿」は、ご住職の家族や親戚、ときにはご住職みずからが作られるとか。本堂には色とりどりのくくり猿が…。

|