大晦日、室町時代から伝わる老舗『本家尾張屋』は、晦日蕎麦のお客さんで賑わいます。

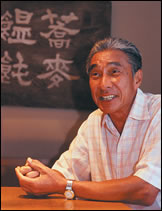

「年越しに蕎麦を食べるようになった源は、鎌倉時代に遡るんですよ」。そう語るのは十五代目のご主人、尾張屋傳左衛門さん。その口調は、お店で出される蕎麦のように歯切れがいい。「禅僧の聖一国師という方が、博多で承天寺を開山された時、折しも大飢饉があり、その年の大晦日に蕎麦餅を振舞われたそうです。翌年その地の景気がよくなったところから、年越しに縁起の良い蕎麦を食べるようになったんです」。荒れ地でも栽培でき、しかも早く収穫できる蕎麦は、飢饉の備えとして食べられていたといいます。現在のように蕎麦切りとして食べられるようになったのは意外と新しく元禄年間に普及しました。

「蕎麦切りの技術が伝わると一気に全国へ広がりました。作り出したのは寺院と御菓子屋なんですよ。御菓子屋には粉と水を扱う技がありましたから。

だから、京都の老舗の御菓子屋さんも当時は蕎麦切りを商ってたし、尾張屋も源は御菓子屋です」

蕎麦は飢えを救う食品として、また、千日回峰の行者が蕎麦で栄養補給をするように、滋養があることは古くから知られていました。その蕎麦をいかに美味しく食べるか…。尾張屋の歴史は、まさにその成立過程と重なります。

「京都の蕎麦は麺は基より、ダシにこだわり、うるめや鯖節と昆布のダシで味を付けます。私はこのダシの旨味やコクが生きてる、京都の蕎麦が一番美味しいと思いますね」。

その美味しさを「手頃な値段で町の皆さんに楽しんで戴きたい」という傳左衛門さん。年越し蕎麦も老舗の商いも“細く長く”が秘訣のようです。 |

|

御所や寺院で愛された雅びな歴史を持つ尾張屋のご主人は、代々が通人揃い。先々代の傳左衛門さんは祇園で風流三昧、先代は名の知れたお茶人さん。当代は夏には水上スキー、冬はアルペンスキーで競技会を荒し回っておられるそうです。 |