京都の主要道路・東大路通は、朝も夜も自動車の往来が絶えることなく、その両側には、現代的な商店やビルが並んでいます。でも、そんな通りを注意深く歩いていると、懐かしい柳行李やすだれ、漆器を商うお店が幾つも見つかります。

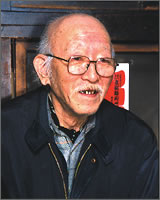

大正十四年から続く、提灯・傘の〈塩山商店〉もその一つ。店では七十三歳の塩山弘幸さんが、京都の夏の風物”地蔵盆“の提灯に、延命地蔵大菩薩と鮮やかな筆を走らせています。

「提灯は凸凹してるので、お習字の先生でも上手に書けるとは限りません。父に『よう見とけよ』と言われて仕込まれました。思うように字が書けたら今でも嬉しいですよ。なにしろ書き直しが利きませんから」。

夏休みも終わり近い八月二十二日〜二十三日。子どもを守ってくださるお地蔵さんにお供えをし、提灯を飾り、町内の子どもたちが一緒に遊んだり、お菓子を食べて和やかに過ごす地蔵盆。赤ちゃんが生まれた家では、子どもの名前を書いた新調の提灯を奉納します。今風に言えば「町内会デビュー」でしょうか。でも、そこには、生まれた子がすこやかに育って欲しいと、慈悲深いお地蔵さんに願う親心が込められています。

「近年、子どもの数が減り、それにつれて、京都でも提灯を商う店はめっきり減りました」ぽつりと語る塩山さん。かつては、七月中旬の祇園祭が終わると一家総出で提灯作りに取り組み、大文字の送り火も見る暇もない忙しさだったとか。

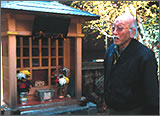

「私も中学生になった頃まで、地蔵盆で町内の友だちとよく将棋を指していました…」。昭和から平成と町並みが変わってゆく中、塩山さんの幼友だちの多くはこの界隈を去って行きました。けれど、塩山さんが地蔵盆提灯を作る店のガラス戸越しに、昔と変わらぬお地蔵さんが見えます。お堂は新しくなったものの、今もなお、小さな石のお地蔵さんは道を隔てた向うから、すでに白髪となった京童を優しく見守っておられます。

|

|

|

大学時代、動物園の獣医さんから金鶏の卵を貰って孵化させたのが、淳之さんと珍しい鳥たちの最初の出会い。今では自宅の門に「日本鳥類保護連盟奈良研究所」の看板も。 |

|